Podiumsdiskussion „Geflüchtete in Löbtau – eine Herausforderung?!“

Gespannt lauschten Publikum und Gäste Kassem T. S. Neben ihm auf dem Podium: Dr. Ingrid Blankenburg, Marko Schmidt, Dr. Petra Schickert, Christian Behr, Dr. Eva-Maria Stange und Martin Seidel

Lange und intensiv hatte der Arbeitskreis „Podiumsdiskussion“ des Netzwerks den Abend vorbereitet. Als es am 28. Januar 2015 endlich soweit war, staunten wir nicht schlecht, wie viele Interessierte die Podiumsdiskussion in der Löbtauer Hoffnungskirche anzog. Die etwa 350 Sitzplätze waren restlos gefüllt. Mit der Veranstaltung wollten wir für die Menschen in der Nachbarschaft des neuen „Übergangswohnheims“ auf der Tharandter Straße eine Gelegenheit schaffen, ihre Gedanken, Sorgen und Wünsche zum Ausdruck zu bringen…

Sie sollten miteinander und mit den Gästen auf dem Podium, alle Experten in der Thematik Flucht und Asyl, ins Gespräch kommen können. Das rege Gemurmel, das im Gesprächsteil der Veranstaltung den Raum füllte, sprach dafür, dass der Vorsatz gelungen ist. Die Podiumsgäste und ModeratorInnen beantworteten die Fragen aus dem Publikum und gaben zugleich wichtige Denkanstöße. (Die kompletten Zettel und Fragen werden an dieser Stelle bald online stehen – wir bitten noch um Geduld.)

Als Gäste waren geladen:

- Kassem T. S., 2003 aus dem Irak geflüchtet, seit 2013 in Dresden, Student

- Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Bewohnerin des Dresdner Westens

- Martin Seidel, Bürgermeister für Soziales

- Dr. Ingrid Blankenburg, Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern, Sozialbetreuerin Geflüchteter

- Christian Behr, Superindendent Dresden-Mitte

Die Moderation übenahmen: Dr. Petra Schickert, Kulturbüro Sachsen e. V., und Marko Schmidt, Sächsicher Flüchtlingsrat e. V.

Gisela Merkel-Manzer, Pfarrerin der Kirchgemeinde Frieden und Hoffnung und Mitinitiatorin des Netzwerks, eröffnete den Abend mit dem frohgemuten Statement „Ich freue mich, in einem Stadtteil zu wohnen, in dem so viele engagiert sind.“ Im Dezember hatte Frau Merkel-Manzer viele Anfragen bekommen, wie man sich einbringen könne, und organisierte daraufhin eine erste Veranstaltung in der Hoffnungskirche, zu der auf einen Schlag 80 Menschen erschienen. „Willkommen in Löbtau“ war gegründet, Arbeitskreise wurden gebildet. Über die Ziele der Initiative sagte Frau Merkel-Manzer, über ein Engagement für geflüchtete Menschen hinaus gehe es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich darüber zu unterhalten, wie man Vielfalt als Chance und Glück auch für Löbtau nutzen könne.

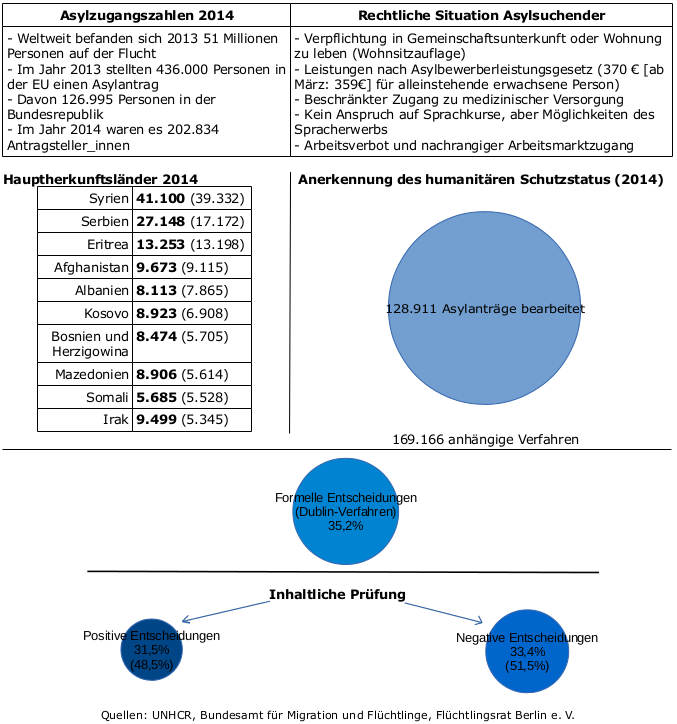

Damit man sich zur Thematik Asyl und Flucht konkrete Vorstellungen machen konnte, stellte Marko Schmidt Zahlen und Fakten vor, die allesamt sehr erhellend waren und einige Spekulationen von Seiten der Asylgegner (die an diesem Abend nicht laut wurden) mehr als relativierten. Es war ernüchternd zu sehen, wie wenige Anträge tatsächlich bewilligt werden und welchen Restriktionen die Hergezogenen unterworfen sind, Restriktionen, die schon aufs Gemüt schlagen, wenn man nur als Außenstehende von ihnen hört. Gerade in der seit Monaten heiß geführten Debatte hierzulande war auch interessant zu erfahren, was für ein verschwindend geringer Bruchteil der weltweit vor Krieg, Verfolgung, Armut, Diskriminierung und Rassismus geflüchteten Menschen überhaupt nach Europa und Deutschland kommen.

Wie Marko Schmidt erklärte, sind die Zahlen der Geflüchteten und Asylsuchenden deswegen angestiegen, weil sich die Bedingungen in den Herkunftsländern verändert haben, beispielsweise im Irak. Dadurch gebe es die Möglichkeit, einen Folgeantrag zu stellen und Schutz in der BRD zu erhalten. Sind die Geflüchteten irgendwann einmal in Deutschland angekommen, werden sie mit teils harschen Pflichten und Einschränkungen konfrontiert: Das Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft oder vom Sozialamt gestellten Wohnung ist Pflicht, zudem gilt für die ersten drei Monate ein Arbeitsverbot. Ist nach Ablauf der drei Monate ein potentieller Arbeitgeber gefunden, ist die Freude begrenzt, denn dieser muss ein Formular ausfüllen, welches dem Arbeitsamt vorzulegen ist. Das Arbeitsamt überprüft, ob sich für die betreffende Arbeitsstelle auch eine Person mit vergleichbarer Qualifizierung und deutscher oder anderer EU-Staatsbürgerschaft eignet. Falls ja, so wird diese Person bevorzugt. Allerdings geht der potentielle Arbeitgeber dabei ebenfalls leer aus, bekommt er die Person doch nicht zugeteilt. Diese Regelung besteht für die Dauer von über einem Jahr. Es verwundert wenig, dass sich kaum ein Arbeitgeber auf diese Planungsunsicherheit einlässt. Anspruch auf Deutschkurse habe auch nicht jeder, auch dafür seien erst bestimmte Hürden im Asylverfahren zu überwinden.

Marko Schmidt wies ebenfalls darauf hin, dass es gerade für Engagierte wichtig sei zu wissen, dass die Bearbeitung der Asylanträge lange dauert. Er sprach von 15 Monaten im Durchschnitt.

Was die Entscheidungen über die Asylanträge betrifft, so würden die meisten aufgrund des Dublinverfahrens abgelehnt, also nicht einmal aufgrund einer inhaltlichen Prüfung. Es handele sich um eine rein formelle Entscheidung. „Das ist ein ganz großes Problem aus der Praxis, obwohl es Möglichkeiten geben könnte, das zu ändern. Die humanitäre Klausel des Dublinverfahrens muss viel progressiver angewandt werden“, wie Schmidt sagte. So käme es immer wieder zu der Situation, dass Menschen endlich angekommen sind, ihre Kinder sich in Kinderkrippe/Kindergarten/Schule eingefunden haben, nur, um dann den Bescheid zu erhalten, dass sie in ein anderes Land abgeschoben werden.

Im Anschluss an Marko Schmidts Präsentation wurde an alle Gäste des Podiums die Frage gerichtet, wie sie die Flüchtlingssituation in Dresden und Löbtau wahrnehmen und welche Herausforderungen sie sehen würden.

Martin Seidel: Als Stadt habe Dresden die Pflicht, Unterbringungen zu stellen. Konkret bedeute dies, dass das Sozialamt die Verantwortung trage, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Asylbewerber aufzunehmen. 2014 habe die Stadt vier sogenannte Zuweisungsprognosen des Landes erhalten. 1.300 Bewerber seien angekommen. 70 Prozent von ihnen würden in 280 Wohnungen leben, viele davon in Cotta und Gorbitz, 20 Prozent in sogenannten sozialen Einrichtungen.

Beim Stichwort Herausforderungen stelle sich die Frage: „Was passiert, wenn sie untergebracht sind?“ Die Menschen seien unterschiedlich lang in Dresden. Es gehe um Betreuung, Sprachkurse, um Integration und auch um Information der alteingesessenen Bewohner. Die Informationsmöglichkeiten seien dabei noch begrenzt: „Das ist ein Prozess, bei dem wir als Kommunen noch lernen. Da heißt es Information, Information, Information.“ Man müsse ein positives Klima schaffen, damit sich Asylbewerber und auch die alteingesessenen Bewohner wohlfühlten. Als Herausforderung sehe Seidel zusammenfassend, dass entsprechende zivilgesellschaftliche Strukturen geschaffen werden sollten.

Dr. Eva-Maria Stange, die betonte, nicht als Abgeordnete, sondern als Bürgerin anwesend zu sein, berichtete von einem Erlebnis am Vortag, als sie bei einer organisierten Straßenbahnfahrt mit Flüchtlingen aus Gorbitz teilgenommen hatte. Diese warteten auf eine Entscheidung über ihre Anträge. Auf ihre Frage, warum unter den Geflüchteten so viele Männer seien, habe sie erfahren, dass ihre Frauen zuhause auf ein Signal von hier warteten, weil die Flucht und Reise so gefährlich sei. Als essentiell betrachte Dr. Stange Sprachkurse, damit man ins Gespräch mit den Menschen vor Ort kommen und sich bei Behörden verständlich machen könne. Die Perspektive der Geflüchteten sei die eine Perspektive. Mit der zweiten Perspektive werde sie jedoch viel öfter konfrontiert: Mit den Ängsten, Sorgen und „vielleicht auch Vorurteilen“, aber vor allen Dingen mit dem Nicht-Wissen der Alteingesessenen im Hinblick darauf, was auf sie zukomme. „Land und Stadt befinden sich in einem sehr, sehr schwierigen Lernprozess.“ Die Anregung, zur Information der Bürger Infobroschüren zu veröffentlichen, habe ein Jahr bis zur Umsetzung gebraucht. „Was auf der Straße geschieht, kann man viel eher entschärfen“. Ihr Ziel sei es, Netzwerke zu stärken. Mit dem jetzigen Netzwerk werde Löbtau viel besser vorbereitet sein, als es bei Gorbitz der Fall war.

Christian Behr: Man habe das Gefühl, für Asylbewerber sei es in den letzten Monaten schlechter geworden. Damit seien wir mehr gefordert, Solidarität zu üben. Für Manche sei es allerdings vielleicht auch besser geworden. Der Superintendent von Dresden-Mitte habe in Gorbitz ein ähnliches Podium besucht, bei dem allerdings nur 20 bis 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger erschienen seien. Da stelle man sich die Frage, warum dies so sei, ob man nicht ordentlich informiert habe. Nun gäbe es dagegen viel mehr Interessierte. In den Kirchengemeinden seien Flucht und Asyl für alle ein Thema, wobei man da auf ganz unterschiedliche Empfänger mit ganz unterschiedlichen Kulturen träfe. In Prohlis z. B. gäbe es ein gemeinsames Frühstück, Migrantinnen und Migranten seien sehr willkommen, andere Gemeinden dagegen seien mit der Thematik noch wenig in Berührung gekommen. Da sei mehr ökumenische Bildungsarbeit gefordert. Behr zufolge habe sich der Blick vieler Christen in den letzten Monaten sehr geändert. Es sei notwendig, mehr darüber zu reden, auch mit der Stadtverwaltung und den verantwortlichen Politikern.

Dr. Ingrid Blankenburg begleitet seit etwa einem Jahr eine Entwicklung in Pillnitz, bei der es sich „ein bisschen gerieben“ habe, nachdem den alteingesessenen Bewohnern z. B. in Bus und Straßenbahn aufgefallen sei, dass neue Bewohner da sind. Daraufhin habe sie Dialoge angeregt.

Als Integrationshürde sehe sie neben der Sprachbarriere die Unterschiedlichkeit im Alltagsleben. Als Erstes würden sie und ihre Kollegen „dafür sensibilisieren, dass bei uns die Uhren anders ticken“, was von den Zugezogenen gut aufgenommen werde. Sie erlebe junge, sehr höfliche Männer, denen Konfliktsituationen, die sich aus Missverständnissen aufgrund dieser Unterschiedlichkeit ergeben, unangenehm sind. Im Heim helfe die Sozialarbeit gerade ihnen, Brücken zu bauen. So hätten sie Gelegenheit, von ihrem Schicksal zu erzählen und medizinische Versorgung zu erhalten. Sehr viele seien traumatisiert.

Dr. Blankenburg habe ein Netzwerk entwickeln und so viele Menschen zusammenholen können, die mit ganz Alltäglichem und beispielsweise auch mit ehrenamtlichen Deutschkursen oder Nachhilfekursen unterstützend wirkten. Abschließend erinnerte Dr. Blankenburg daran, dass es immer um ganz individuelle Schicksale gehe. Das sollte man denen sagen, deren viel zu undifferenzierte Meinungen man im öffentlichen Raum aufschnappe.

Kassem T. S.: Er könne nicht so viel über Dresden sagen, da er in Plauen aufgewachsen ist. Seit einem Jahr lebt er in Dresden. Zu den Umständen im Heim in Plauen berichtete er, dass die Lage für die Älteren schwieriger gewesen sei als für ihn als Kind. Er habe andere Eindrücke erleben können als die Eltern, schnell und viel Kontakt zu Gleichaltrigen knüpfen können. Für die Eltern sei es ein schwierigerer Weg gewesen, da sie ohne die Möglichkeit zu arbeiten keinen geregelten Tagesablauf hatten und weniger leicht Kontakte aufbauen konnten. Wenn er das Thema heute mit ihnen anschneide, sei es ihnen unangenehm, über diese Zeit zu sprechen.

Nach den Stellungnahmen des Podiums war für das Publikum endlich die Gelegenheit gekommen, sich auszutauschen, ihre Gedanken und Fragen unterzubringen. Dafür hatten wir uns eine besondere Methode ausgedacht. In kleinen „Murmel“-Gruppen wurden Fragen diskutiert und auf Zetteln notiert, die anschließend nach Schwerpunkten geordnet und für alle sichtbar auf Tafeln angebracht und vom Podium beantwortet wurden. Alle waren angenehm verblüfft, wie wenig Kontroverse dabei entstand. Dr. Petra Schickert bemerkte dazu, dass solche Veranstaltungen „in anderen Stadtteilen ganz anders ablaufen“. Die an diesem Abend den Podiumsgästen gestellten Fragen samt deren Antworten finden Sie hier (PDF, 230 kB).

Die meisten Fragen bezogen sich auf Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen, sowie auf die Sicherheit der Bewohner des Heims, was René Kolodziej, Leiter des Polizeireviers Dresden-West, ebenfalls in Erstaunen versetzte. Sonst werde er immer gefragt, wie die jeweiligen Anwohner vor Heimbewohnern geschützt würden. Beruhigend fügte er hinzu, dass die Kriminalität um die anderen Dresdner Heime herum nicht angestiegen sei.

Die meisten Fragen bezogen sich auf Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen, sowie auf die Sicherheit der Bewohner des Heims, was René Kolodziej, Leiter des Polizeireviers Dresden-West, ebenfalls in Erstaunen versetzte. Sonst werde er immer gefragt, wie die jeweiligen Anwohner vor Heimbewohnern geschützt würden. Beruhigend fügte er hinzu, dass die Kriminalität um die anderen Dresdner Heime herum nicht angestiegen sei.

Das Schlusswort zur Abrundung des Abends gehörte Pfarrerin Gisela Merkel-Manzer. Sie erzählte von ihrem Besuch im neuen „Übergangswohnheim“ in Begleitung des Betreibers und von Vertretern des Sozialamts. Ihr sei dabei „sehr nahegegangen, auf was für beengtem Raum die Menschen da leben müssen.“ Die Hoffnung, die sie aussprach, ist der Wunsch des ganzen Netzwerks: Sie hoffe auf weitere Treffen mit den Menschen, die hier leben, und dass auch in Zukunft in Löbtau alle Menschen fair miteinander umgingen. Der Islam gehöre ebenso zu Sachsen wie das Christentum, der Buddhismus oder der Humanismus. „Auf ein willkommenes Miteinander.“ (mh)

Presse-Echo auf die Veranstaltung:

- „Podiumsdiskussion in positiver Stimmung“, titelt DNN Online, 29.01.2015.

- „Fragen über Fragen“ schrieb der Löbtauer Anzeiger am 17.02.2015

- Die OAZ Online schreibt am 29.01.2015: „Eine offene Atmosphäre prägte den Abend – anders als bei der Ortsbeiratssitzung im November.“

- Auch coloRadio berichtete von dem Abend, mit O-Tönen von Netzwerkmitgliedern.

Gisela Merkel-Manzer, Pfarrerin der Gemeinde Frieden und Hoffnung in Löbtau (links im Bild) mit den Podiumsgästen und Mitgliedern des Netzwerks.